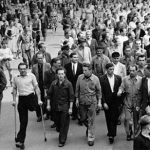

Das jubelnde Volk

Demonstranten auf dem halleschen Marktplatz am Mittag des 17. Juni 1953. Darunter der winkende Herbert Gohlke, der später auf dem Hallmarkt zum Sprecher des zentralen Streikkomitees gewählt wurde. (Foto aus dem Filmmaterial von Albert Ammer)

60.000 Menschen - Männer, Frauen, alte und junge Menschen versammelten sich am 17. Juni 1953 auf dem Hallmarkt in Halle, um ihrer Unzufriedenheit mit der Politik der Regierungspartei der DDR Ausdruck zu verleihen. Sie gingen auf die Straße, um gegen die beschlossenen Arbeitsnormerhöhungen zu protestieren, aber auch für bessere Lebensbedingungen, freie Wahlen und Freilassung der vielen politischen Gefangenen. Viele hofften auf eine Wiedervereinigung Deutschlands. Doch der Aufstand, der ausgehend von Berlin in vielen Städten und sogar Dörfern der DDR stattfand, wurde durch Sowjetsoldaten, Polizisten, Panzer und Bajonette gewaltsam beendet und zur faschistischen Provokation des Westens umgeschrieben.

Die Ereignisse in Halle wurden nur von einer Handvoll Menschen fotografisch dokumentiert. Darunter waren der Fotograf und Kameramann Albert Ammer und seine Assistentin Jutta-Regina Lau, die die Kamera holten und in die Stadt fuhren, um das Ereignis zu filmen. Dafür wurde Albert Ammer zu drei Jahren Zuchthaus verurteilt. Nach Ablauf der Haft flüchtete er nach Westdeutschland.

„Ich war mit Dreharbeiten für die DEFA in Halle beschäftigt, als der Volksaufstand am 17. Juni ausbrach. Ein Ereignis, welches wir schon lange erwarteten und wünschten. Mit meiner Kamera filmte ich das jubelnde Volk, wie wir es schon viele Jahre nicht mehr kannten." (Albert Ammer, 1962 in persönlichen Aufzeichnungen)

Der Film Albert Ammers ist bis heute verschollen. Das Ministerium für Staatssicherheit fertigte aus dem Film einzelne Fotos an, um Teilnehmer des Aufstands identifizieren und bestrafen zu können.

Anlässlich des 70-jährigen Jubiläums ist eines dieser Bilder von Albert Ammer auf der Treppe am Hallmarkt zu sehen.

Mit der Installation erinnert der Zeit-Geschichte(n) e.V. im Juni und Juli 2023 an die Geschehnisse des 17. Juni in Halle.

Das Projekt wird gefördert von Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur.

Albert Ammer (1916 - 1991), Foto: Archiv Jutta-Regina Ammer

Wie kam es zum Aufstand in Halle?

Text: Dr. Udo Grashoff

Mangelwirtschaft und politische Unterdrückung - zur Vorgeschichte des 17. Juni

"Lebensmittel waren rationiert. Allein von den Lebensmittelkarten konnte man nicht leben."

Ein spontaner Arbeiteraufstand

"Am 17. Juni bildeten sich zu Beginn der Frühschicht Gruppen von Arbeitern, die darüber diskutierten, ob man sich dem Streik der Berliner Bauarbeiter anschließen solle."

Der 17. Juni - ein Tag der Gewalt?

"Um 16 Uhr wurde der Ausnahmezustand verhängt. Eine Stunde später postierten sich zwei sowjetische Panzer auf dem Markt."

Bilanz der Gewalt:

In der Stadt Halle gab es am 17./ 18. Juni 1953:15 Leichtverletzte, davon 7 Vertreter der Staatsmacht

6 mittelschwer Verletzte, davon 3 Vertreter der Staatsmacht,

22 Schwerverletzte, davon 6 Vertreter der Staatsmacht,

8 Tote (Aufständische und Unbeteiligte),

davon am Nachmittag 5 Tote am Zuchthaus „Roter Ochse“,

gegen 19.15 Uhr 1 Toter an der SED-Stadtleitung am Thälmannplatz und

20.15 Uhr 1 Toter am Robert-Franz-Ring.

Am 18. Juni wurde eine Frau auf dem Markt erschossen.

Nach dem 17. Juni erschienen in der SED-Presse Berichte über angebliche „verbrecherische“ Ausschreitungen, die belegen sollten, dass am 17. Juni „faschistische Elemente“ am Werk waren. Besonders eine Person stand im Mittelpunkt der Berichterstattung: die angebliche „Rädelsführerin der Revolte“ Erna Dorn.